Una novela dantesca

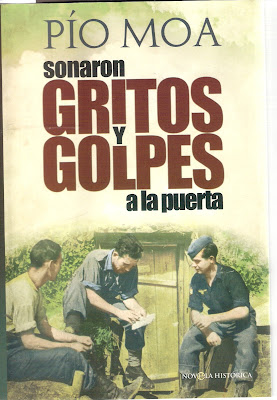

Cuando Ramón Solís publicó su amena tesis doctoral El Cádiz de las Cortes, su prologuista don Gregorio Marañón lo animó a que novelara la época que tan bien conocía y que tan brillantemente había dado a conocer. Solís siguió el consejo y se puso a la tarea, pero ninguna de sus obras de ficción tuvo la resonancia del magistral ensayo gaditano. Un historiador que se mete a novelista cuenta en principio con una ventaja de salida, pero no es frecuente que esa ventaja se mantenga. La publicación de Suroeste, la primera novela de Bernardo Víctor Carande, me dio la impresión de una acumulación de datos y conocimientos que no tuvo paciencia de organizar en tesis y aprovechó para poner en pie una obra de ficción. Muchos años después una señora, María Dueñas, triunfaba en toda la extensión de la piel de toro con una novela cautivante a la que al final le colgaba una impresionante bibliografía como si en vez de novela aquello fuera un libro de historia. Llamo cautivante a esa novela porque a mí desde luego me cautivó y me sedujo, por más que no me enseñara demasiado como relato histórico. Sin embargo, el ritmo narrativo, la concatenación de episodios, los falsos nudos y los cabos sueltos, las pinceladas de color local, relegaban a un segundo plano lo absurdo de muchas situaciones y lo convencional de todos los juicios. No deja de tener su mérito que un relato de por sí mantenga en vilo al lector hasta el final sin salirse de las pautas de la llamada “corrección política”. No es éste ciertamente el caso de Pío Moa en su ambiciosa novela Sonaron gritos y golpes a la puerta .

Moa llega a la novela con una ya larga historiografía a sus espaldas. Esta historiografía se reduce a la guerra civil española, sus antecedentes y sus consecuentes, y aunque a él acaso no le guste el símil, Moa entra en liza con esa ametralladora que tiene por ordenador y hace frente a toda una turba de malandrines y follones más próximos de los títeres de Maese Pedro que de los molinos de viento. En tan desigual combate no está ciertamente solo, pero sí que es de todos los de su cuerda quien tiene más lectores. La prosa de Moa no es una prosa para pocos, sino para todos. Hace años llegué a escribir que había algunos, como Blas de Otero, que querían llegar “a la inmensa mayoría”, y otros que lo conseguían, como Vizcaíno Casas. A mí, que irremediablemente estoy en este punto más cerca de Otero que de Vizcaíno, no me duelen prendas en reconocer los méritos de los que, aun queriendo escribir para todos, llegan al menos a esa “inmensa mayoría”. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Ese don divino, o esa bendición apostólica, no consiste en otra cosa para un novelista que en el éxito de ventas, máxime en una época como la nuestra, en que no hay más cultura que la cultura de masas que, como es sabido, se rige por la ley del número. Moa no les hace ascos a las masas, porque en el fondo y en la forma es un proletario; un proletario, eso sí, con unos ojos redondos y muy abiertos que descubren la perfidia sinuosa que encubre la grandilocuencia humanitaria, de cuyos mismos recursos dialécticos se vale además para desenmascararla. También he dicho alguna vez que en este mundo de la cultura como artículo de consumo sólo vende el que se vende. Los casos son legión, pero entre ellos no está desde luego Pío Moa, cuyo mérito consiste en haber jugado fuerte a la lotería literaria y haber sacado premio sin claudicar ante ningún mandarinato.

Hace años, cuando vivíamos en Suiza, Eugenio de Nora le decía a José Angel Valente que había que intentar un género de antena más potente que la poesía. Nora, estudioso de la novela realista, se refería con ello al género narrativo, que ya entonces luchaba por abrirles los ojos a las masas con sus relatos de “testimonio” o de “denuncia”. Mutatis mutandis, no otra cosa pretende Pío Moa, aunque con otra perspectiva política, al dar un tratamiento novelesco a los mismos asuntos sobre los que viene escribiendo desde que empezó a ver claro lo que las masas siguen viendo turbio. Al lector familiarizado con Moa no puede sorprenderle el documentado conocimiento de una época; lo que sí le sorprende es su inventiva. Eso le permite enfocar la tragedia española y mundial – las calamidades del siglo XX que diría el aristócrata Tamarón – con una visión dantesca en tres grandes cantos, dos de los cuales no hay inconveniente en caracterizar como Infierno y Purgatorio. El tercer canto no es menos grande, pero identificarlo con el Paraíso sería excesivo en un hombre de poca fe como lo es el personaje a través del cual habla el narrador en primera persona.

Esos tres grandes cuadros o episodios en que se articula la obra son la guerra civil vivida en Cataluña entre el anarquismo desenfrenado y la quinta columna, la arriesgada gesta de la División Azul y la represión en Galicia de las guerrillas comunistas. Gritos y golpes no es una historia de buenos y de malos. Buenos y malos hay en ambos bandos, sobre todo si se tiene en cuenta la complejidad de los personajes y lo paradójico de las situaciones. No quiero decir con esto que el autor se ponga en el fiel de la balanza o por encima del bien y del mal. Ese embeleco de la “tercera España” en la que algunos hemos caído alguna vez no va con él. El personaje que lleva el hilo conductor del relato es un adolescente que presencia el sacrificio de los suyos del que escapa de milagro y sobrevive gracias a un amigo algo mayor que él que juega a dos paños y lo arrastra a toda suerte de aventuras de alto riesgo. Este otro personaje es, más que el narrador, el gran motor del relato y, como casi todos los que desfilan por sus páginas, presenta profundos claroscuros, unos claroscuros dignos de personajes de novela rusa. Es imposible interrumpir la lectura de esos tres grandes episodios del relato, no ya por la inventiva de la intriga, que es trepidante siempre, sino por esa complejidad de los personajes que a veces raya en lo paradójico. Cada peripecia cobra además una profundidad insondable en cuanto aparece una mujer, unas veces como agente y otras como víctima del destino. El nudo del drama, que es el que se desarrolla en Rusia, es el que más abunda en estas situaciones en que el amor y la muerte se confunden en un estrecho abrazo. Por otra parte, la descripción de los combates en el sitio de Leningrado, donde la diezmada División española les evitó a los alemanes un segundo Stalingrado, está a la altura por su conocimiento del terreno, de la táctica militar y de la psicología del combatiente, de algunas de las mejores páginas de Galdós en sus Episodios.

Obra en mi opinión divina, / si encubriera más lo humano, decía Cervantes de La Celestina. Otra de las razones por las que no es posible graduar de divina esta novela es porque en ella no hay nada humano sobre lo que se corra un velo. La mayor ruindad y el mayor heroísmo van juntos, lo mismo lo delicado y lo escatológico, y nadie es bueno o es malo por pertenecer a un bando o a otro. No hay horror que se nos escatime, y la guerra no es parca en ellos. Tampoco cabe hablar aquí de tragicomedia, como en el caso de Calixto y Melibea. La calamidad del siglo XX no fue comedia como no fue divina, pero sí tuvo, en el caso de España, un final feliz. Al menos ese parece ser el punto de vista del narrador, y desde luego lo es del que suscribe. Que esa felicidad fuera paradisíaca es ya otra cuestión. De ahí la desilusión de los que ponen el Edén no en el Génesis, sino a la vuelta de cualquier revuelta.

Donde la novela flojea a mi juicio es en aquellos pasajes, bien sea en las tertulias madrileñas de trasguerra o en los longs loisirs de las trincheras, en que se trata de razonar lo que pasa en el mundo o lo que a cada cual le pasa por la cabeza, lo cual da al relato un tono de novela pedagógica, de diálogo ilustrado en el mejor de los casos y, en el peor, lleva a una confusión de los tiempos, en cuanto que se habla en los “cafés de artistas” de Madrid con una desenvoltura que sólo sería posible quince o veinte años más tarde, aparte de que en esos antros siguen teniendo la batuta los grandes pícaros y bohemios de nuestras letras, por mucho tiempo que lleven criando malvas. Esto es peccata minuta en una obra cuya gran enseñanza no está en la moraleja dialogada, sino en los hechos y en los comportamientos. En cambio, por poner un par de ejemplos, tenemos al tío Narcís, catalanista, logrero, que trafica en objetos sagrados, se hace llamar Narciso al recauchutase oportunamente como los neumáticos de la época y hace su agosto con el estraperlo, o el párroco gallego que por “mala conciencia” es cómplice y encubridor de terroristas o guerrilleros o partisanos o como se les quiera llamar.

Es curioso que lo que más incomode a estos divisionarios españoles sea el sentido de la disciplina de los alemanes. Esto tiene su explicación, y es que tanto el narrador como su mentor, amigo, futuro cuñado y rival amoroso, vienen de hacer la guerra por su cuenta en la clandestinidad de la zona roja y procuran seguir en el mismo plan si les dejan, de suerte que lo suyo es los audaces golpes de mano como cuando secuestran a la joven teniente soviética que es su manzana de la discordia o cuando toman la iniciativa y se adelantan a sus mandos en acciones que encima les salen bien a veces. La indisciplina que tan mal resultado dio a los anarquistas fue entre otras cosas lo que les benefició a ellos como quintacolumnistas y no podía dejar de imprimirles carácter. Ese carácter era tan incomprensible que motivó la ojeriza de algún suboficial, soldado competente y desagradable, que cayó antes de darles un disgusto gordo. Pero si la disciplina no la tragaban, sí hacían suyos los ideales de la guerra, hasta el punto de que al desmovilizarse la División y volver nuestro antihéroe a España, el otro, el hombre de acción por excelencia, nihilista radical, se quedó a luchar en la Legión Azul, cuando nada sorprendente hubiera sido que desertara y se pasara a los soviéticos. La cruz de hierro, aunque sea de segunda clase, gradúa de héroes a estos jóvenes de familia modesta que viven para contarlo y que como tales sienten escasa simpatía por los burgueses. Por algo dijo Sombart que el héroe es el que lo da todo a la vida y el burgués el que va a ver lo que saca de ella, aunque para ello tenga que aliarse con el demonio si es preciso.

Esta novela tiene estructura de drama, y su planteamiento, su nudo y su desenlace guardan una curiosa correspondencia, salvando las naturales distancias, con los tres cantos de la Divina Comedia, de ahí que la califique de dantesca, como dantesco fue el marco histórico en el que se desarrolla. Tiene un epílogo en el que se resume una época como la nuestra sin valores, sin ilusiones, sin grandes esperanzas en la que la edad heroica por excelencia, que es la juventud, confunde el heroísmo con la heroína. Por eso yo creo que donde el relato se cierra de verdad es en la sorprendente anagnórisis cuasi póstuma en la que se ata el cabo que quedó suelto en la terrible escena inicial. Sólo entonces encuentra el protagonista una respuesta a muchos enigmas de su condición humana.

Este comentario ha sido eliminado por el autor.

ResponderEliminarNo lo voy a negar, me ha sorprendido mucho leer a Pio Moa en un novelón de esta categoría. Nuestros padres hicieron lo posible por evitar que creciésemos con el recuerdo de lo que se narra el él... ahora pienso que fue un error. De haber tenido aquello presente, no estaríamos ahora escuchando en nuevas bocas los ecos del pasado.

ResponderEliminar