El Santo Padre santo

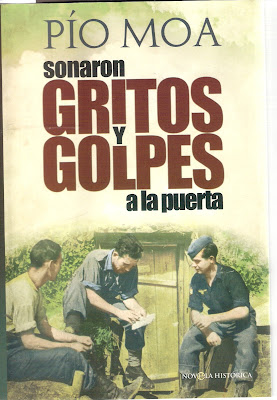

Foto del autor. S.C.V. 1987

EL GRAN PAPA WOJTYLA

Pronto se desengañarían los partidarios de que Cristo dialogue con los mercaderes en lugar de expulsarlos a latigazos

«EL humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios… Se creía que después del Concilio habría venido un día de sol para la historia de la Iglesia. Ha venido en cambio un día de nubes, de tormenta, de tinieblas.» Estas palabras, pronunciadas por Pablo VI en junio de 1978, resumían la situación de la Iglesia a los pocos años de la clausura del Concilio Vaticano II y no sé si explicaban que algunos alarmistas, entre los que me conté y me cuento, creyéramos que con ese Concilio la Iglesia había abierto la Caja de Pandora. Algo de eso debía de haber visto también el propio Papa Montini, que ya hizo bastante con dar la voz de alarma. Lo que le pasó a Montini les pasó a muchos padres conciliares, cuyo sincero dolor de corazón se traduciría en un fecundo propósito de enmienda.

No podemos desvincular el Concilio aquel de la entonces vigente y pujante doctrina de la «coexistencia pacífica» entre países de distintos sistemas políticos y sociales agrupados en los dos bloques de la Guerra Fría. El Socialismo real era un hecho consumado con el que había que contar en el planeta y que además no dejaba de ejercer su seducción sobre cierto clero con inquietudes políticas, comezones mundanas y un progresivo desinterés por lo trascendente. Alguno llegó a decir, el jesuita Díez Alegría para no ir más lejos, que era precisamente en los países protegidos por el Muro Antifascista de Berlín donde se había hecho por fin realidad el reino de Dios en la tierra. Pero lo curioso era que las voces más críticas, es decir, más reaccionarias, venían de esos afortunados países y pertenecían a intelectuales ingratos que no apreciaban la suerte de vivir en semejante paraíso terrenal. Uno fue Solyenitsin, cuya aparición en diversas tribunas occidentales, desde la Universidad de Harvard hasta la televisión española, puso de manifiesto la abyección moral de la intelectualidad del entonces llamado «mundo libre». Aun así, la sorprendente exaltación del cardenal Wojtyla, hombre del Este al fin y al cabo, al Solio de San Pedro, después de la fugaz incógnita de Luciani, no dejó de suscitar en unos la esperanza y en otros el recelo de un retorno al espíritu más «dialogante» del pasado Concilio. Pronto se desengañarían los partidarios de que Cristo dialogue con los mercaderes en lugar de expulsarlos a latigazos. Carlos Wojtyla no tardó en efecto en aplicar la máxima energía a limpiar la Iglesia del humo satánico que ya Pablo VI encontrara asfixiante.

La decisión con que Wojtyla empuñó las llaves de San Pedro tuvo su premio y su precio. Lo primero que hizo fue desmitificar el «paraíso socialista» en el que la intelectualidad de Occidente tenía puestas todas sus complacencias. Los esfuerzos combinados de la Santa Sede y la Casa Blanca, ocupada esta vez por un gran Presidente, dieron al traste con el mito más pernicioso y pertinaz del siglo XX. Hasta la caída del Muro de Berlín, yo estaba convencido de que el Fascismo era el Purgatorio y el Comunismo el Infierno, pues del Purgatorio se sale y del Infierno no. Ellos hicieron que no fuera así, y a sus nombres hay que asociar el del sindicalista Walesa. El precio que hubieron de pagar ambos, el gran Papa y el gran Presidente, fue elevado y pudo haberlo sido aún más si llegan a consumarse los magnicidios de que uno y otro fueron víctimas. Todos los que quedaron con las témporas al aire al derrumbarse el Muro de Berlín nunca les perdonarían la espectacular derrota del Bolchevismo. No nos asombre que, por lo que se refiere a España, ambos enjuiciaran sin complejos lo que fue nuestra guerra civil, a saber, la primera victoria sobre el enemigo que ellos se habían decidido a derrotar. Tal fue el sentido de las beatificaciones de los mártires de nuestra Cruzada, que así es como la Santa Sede definió a nuestra guerra, mal que le pese a más de un obispo assermenté y a más de un democristiano aggiornato. Juan Pablo II hizo lo que Pablo VI no se había atrevido a hacer, del mismo modo que Reagan tomó una decisión que, de haberla podido o querido tomar alguno de sus predecesores, hubiera reparado con una o dos generaciones de antelación el crimen cometido por Roosevelt con la Europa oriental.

Magistral desde el título, querido maestro.

ResponderEliminar